Eine Reflexion über die Teilnahme an der Jahrestagung 2025 der Academy of Management

Die Zusammenarbeit zwischen gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen wird immer wichtiger und wertvoller (Barnes, 2020). Bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes berücksichtigen Arbeitnehmer zunehmend das soziale Engagement eines Unternehmens, um ihr Wissen, ihre Fachkenntnisse und ihre Zeit einzubringen. Über Preis, Service und Qualität hinaus berücksichtigen Kunden bei ihren Kaufentscheidungen für Produkte und Dienstleistungen auch die Einhaltung der Menschenrechte in den Produktions- und Vertriebsprozessen, eine faire Vergütung entlang der Lieferkette und die Unterstützung sozial benachteiligter Menschen (Hoffmann, Walchner, Dudek, 2021).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung habe ich nach dem ersten Modul meines DBA-Studiums und auf Empfehlung von Prof. Dr. David Wagner, Vizedekan und akademischer Direktor des DBA-Programms (Doctor of Business Administration) an der Munich Business School, Anfang dieses Jahres fristgerecht einen Beitrag eingereicht, um das Thema meines Forschungsvorhabens, Ethical scoring to value partnerships between nonprofit-organisations and companies, auf der Jahrestagung der Academy of Management (AOM) vom 25. bis 30. Juli 2025 in Kopenhagen, Dänemark, vorzustellen. Ende März 2025 wurde ich vom Komitee der „Public and Nonprofit Division (PNP)” ausgewählt. Also fuhr ich am 24. Juli 2025 mit dem Zug nach Kopenhagen und begann am nächsten Morgen in einem vierstündigen Workshop in einem Konferenzraum im Bella Center mit der Präsentation meiner ersten Forschungsergebnisse.

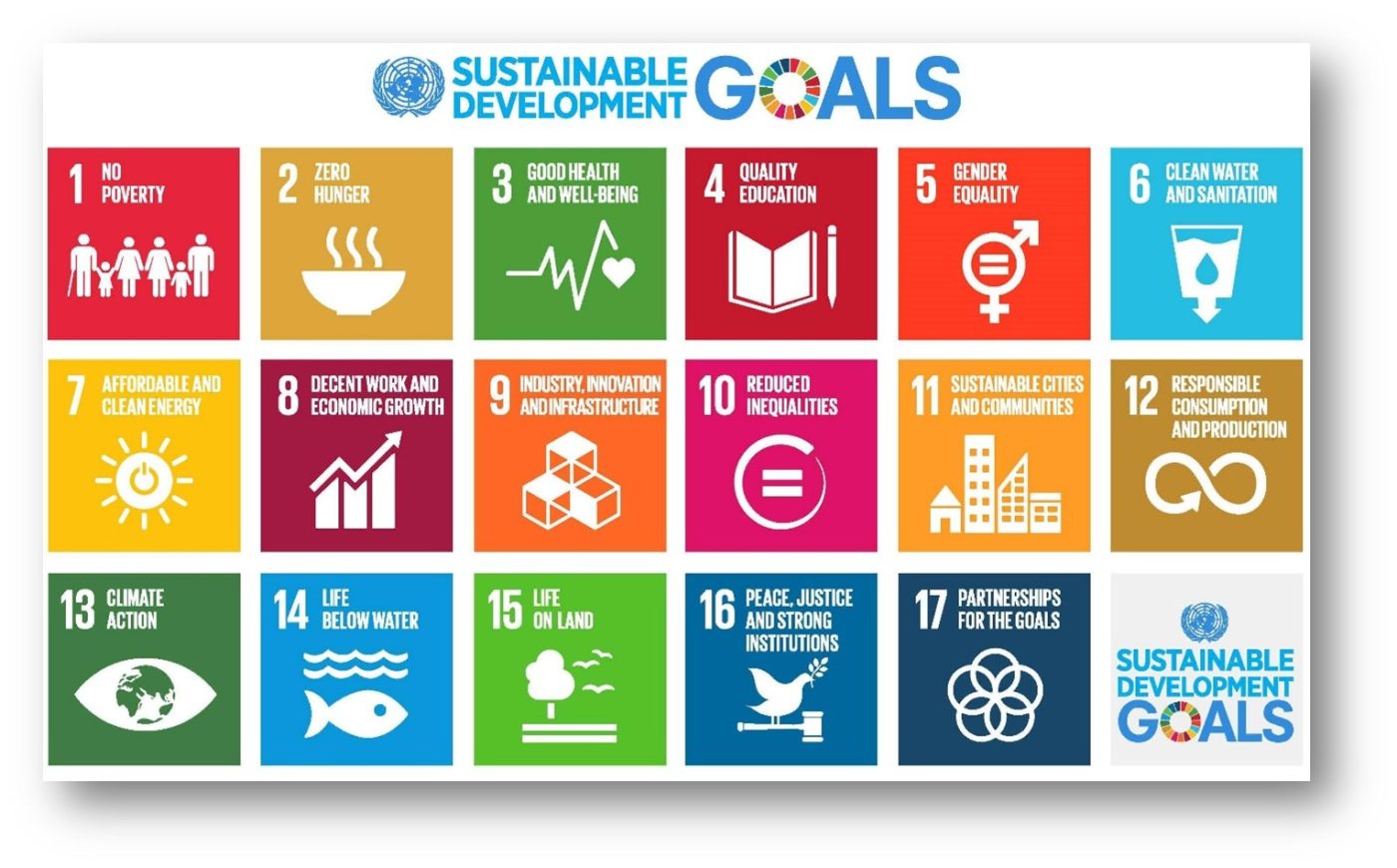

Das Ziel meines Workshops war es, den von den Vereinten Nationen geschaffenen Menschenrechtsrahmen zu diskutieren, insbesondere in Bezug auf Unternehmen. Der Global Compact der Vereinten Nationen fordert Unternehmen dazu auf, Menschenrechte, Arbeitsgesetze, Umweltstandards und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung einzuhalten. Und die Vereinten Nationen (UN) fördern die weltweite Einhaltung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).

Mein Workshop war interaktiv gestaltet. Nach einer Einführung in das ethische Screening-Modell meines Arbeitgebers Handicap International diskutierten die Teilnehmer ethische Kriterien zur Bewertung von Partnerschaften zwischen Non-Profit-Organisationen und Unternehmen auf der Grundlage der Menschenrechtsprinzipien der Vereinten Nationen.

Ethische Indikatoren der UN:

- Verletzungen der Menschenrechte und grundlegender Arbeitsrechte

- Aktiver Beitrag zu einem Konflikt

- Raubtierhafte oder illegale Geschäftspraktiken

- Herstellung oder Handel mit Produkten, die die menschliche Gesundheit schädigen

- Umweltschäden mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit

- Engagement für soziale und ökologische Verantwortung

Am Ende des Workshops präsentierten die Teilnehmer ihre Ergebnisse der gesamten Gruppe und entwickelten einen gemeinsamen Rahmen für die bevorstehende wissenschaftliche Forschung.

Darüber hinaus wurde ich zwei Tage später vom renommierten und hochrangigen Verlag Sage zu einem Video-Interview zum Thema „Social Impact” eingeladen, das auf meinem Workshop basierte.

Es war meine erste Teilnahme an dieser interessanten Konferenz und ich nutzte die Gelegenheit, mich mit einigen der rund 13.400 gleichgesinnten AOM-Mitgliedern und Kollegen aus aller Welt in insgesamt 3.936 Sitzungen auszutauschen, die Forschungspräsentationen, Workshops und Networking-Veranstaltungen (sogenannte „Socials”) umfassten. Und das alles in der wunderschönen Hauptstadt Dänemarks mit ihrer berühmten Geschichte und als Ausgangspunkt für viele neue menschliche Leben.

Dies hat mich dazu inspiriert, meine Forschung auf die Menschenwürde in der Wirtschaft auszuweiten. Dies steht insbesondere im Zusammenhang mit der GLOBE EU-Konferenz „Charting the Path to Sustainable Economic Development” (Wege zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung) am 25. März 2025 in Brüssel, an der ich persönlich zusammen mit Prof. Dr. David Wagner und meinem Betreuer Dr. Dirk Dembski teilgenommen habe. Der Grund für die Teilnahme an dieser Konferenz war auch, dass sich unser Planet und unsere Gesellschaft verändern: Die Gesellschaft driftet auseinander, der Reichtum konzentriert sich auf wenige Menschen, die Arbeitslosigkeit steigt und die soziale Ungleichheit nimmt zu (Ripple, Wolf, Gregg, Rockström, Newsome, Law, Marques, Lenton, Xu, Huq, Simons, King, 2023). Die globale Erwärmung hat bereits erhebliche Folgen für alle Arten, einschließlich des Menschen (Felber, 2018). Diese Probleme sind auf das heutige Wirtschaftssystem zurückzuführen, das schnelles und unbegrenztes Wachstum auf Kosten der Menschen und der natürlichen Ressourcen priorisiert.

Humanitäre, soziale und ökologische Belange werden im aktuellen Wirtschaftsrahmen nicht ausreichend berücksichtigt (Felber, 2019). Ein Beispiel für die Auswirkungen unseres Wirtschaftssystems sind die jährlich veröffentlichten „Country Overshoot Days” (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2025).

Die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie der Klimawandel und die soziale Spaltung, zeigen, dass in der Betriebswirtschaft ein Umdenken erforderlich ist, da sie eine Schlüsselrolle bei der Kapitalverteilung und der Ausrichtung des Managements auf ökologische und soziale Faktoren spielt (Deinert, Scholz, de Hesselle, 2022).

Aus diesem Grund ist mein Arbeitgeber Handicap International (Humanity & Inclusion) seit August 2019 Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen. Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Handicap International (Humanity & Inclusion) wurde 1982 aus Empörung über die Ungerechtigkeit gegründet, der Opfer von Konflikten ausgesetzt sind. Die Kampagnen der International Campaign to Ban Landmines(ICBL) und der Cluster Munition Coalition (CMC), internationale NGO-Netzwerke, die von HI mitbegründet wurden, führten zur Verabschiedung von zwei internationalen Abrüstungsverträgen: dem Minenverbotsvertrag (Ottawa, 1997), dem ersten internationalen Vertrag zum Verbot einer bestimmten konventionellen Waffe, und dem Übereinkommen über Streumunition (Oslo, 2008). In Anerkennung des bedeutenden Beitrags der ICBL zum Weltfrieden wurde ihr 1997 der Friedensnobelpreis verliehen.

Die Arbeit von Handicap International (Humanity & Inclusion) wird von vier Werten geleitet: Menschlichkeit, Inklusion, Engagement und Integrität. Die interne Institution, die sich insbesondere in Partnerschaften mit Stiftungen und Unternehmen für die Wahrung der Werte von HI einsetzt, ist das HI-Institut. Es handelt sich um eine Stiftung nach schweizerischem Recht, die im August 2015 durch Beschluss des Bundesvorstands von Handicap International (Humanity & Inclusion) in Genf gegründet wurde, ursprünglich unter dem Namen „Handicap International Foundation”. Die Grundlage des HI-Instituts für die Wertschätzung von Partnerschaften zwischen gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen ist die Menschenwürde.

Handicap International (Humanity & Inclusion) betrachtet die Annahme oder Ablehnung von Unternehmensfinanzierungen als ethische Entscheidung. HI schließt Unternehmen, die in den folgenden vier Sektoren tätig sind, automatisch von seinen privaten Finanzierungsquellen aus:

- Investitionen in die Herstellung von Landminen und Streumunition

- Waffenproduktion oder -handel (Minen, Streumunition, konventionelle Waffen, Waffenkomponenten)

- Tabakproduktion oder -handel

- Ölförderung und -produktion

Die ethischen Indikatoren werden unterschiedslos auf das Unternehmen und gegebenenfalls seine Tochtergesellschaften und Stiftungen angewendet. Wenn ein Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an einem anderen Unternehmen hält, wird davon ausgegangen, dass die Muttergesellschaft für die Strategie und das Verhalten der Tochtergesellschaft verantwortlich ist. Gleiches gilt für eine Unternehmensgruppe oder eine Unternehmensstiftung, deren Governance und Strategie untrennbar mit dem Unternehmen verbunden sind.

Ethische Indikatoren von HI:

- Praktiken, die diskriminierend sind oder anderweitig den Inklusionsgrundsätzen von HI widersprechen oder Faktoren der Ausgrenzung verstärken

- Aktiver Beitrag zu einem Konflikt (z. B. Unterstützung oder Finanzierung einer Konfliktpartei, Verschärfung von Spannungen, Kriegsopportunismus, Enteignung oder Vertreibung von Bevölkerungsgruppen)

- Beitrag zu Verletzungen der Menschenrechte und grundlegender Arbeitsrechte

- Verantwortung für die Verschlechterung der Umwelt, die den Maßnahmen von HI im Rahmen seines sozialen Auftrags zuwiderläuft

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jahrestagung der Academy of Management die weltweit führende Veranstaltung für wissenschaftliches Engagement und das größte Treffen von Management- und Organisationswissenschaftlern weltweit ist. Sie bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Forschung zu erweitern, sich mit Kollegen zu vernetzen und Wissen zu den drängendsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts im Bereich Management und Organisation zu verbreiten.

Die persönliche Teilnahme ist allen zu empfehlen, die sich auf hohem wissenschaftlichem Niveau austauschen, Autoren von Beiträgen und Büchern treffen sowie mit Professoren und anderen Studierenden diskutieren möchten, die ähnliche Forschungsfragen haben. Ich ermutige alle Studierenden, Konferenzen wie die Jahreskonferenz der Academy of Management zu besuchen, die den Horizont erweitern.