Wie sah das Studium früher an der Munich Business School (MBS) aus? Was hat sich verändert, was ist vielleicht aber auch gleichgeblieben? Befand sich der Campus der MBS schon immer in der Elsenheimerstraße und wann wurde die Hochschule eigentlich zur Munich Business School? Antworten auf diese und viele weiteren Fragen gab am 26. April 2021 die Auftaktveranstaltung zu den 30-Jahr-Feierlichlichkeiten 30 Jahre MBS: A Walk Down Memory Lane With Alumni and Professors. Alumni Relations Managerin Martina Dengler schwelgte mit Markus Barnikel, Prof. Dr. Wolfgang Zirus, Prof. Dr. Gabriella Maráz und Martin Meister – allesamt MBS-Absolventen, -Dozierende und/oder -Mitarbeiter*innen der ersten Stunde – in Erinnerungen und ging den Anfängen der Hochschule auf den Grund.

Ja, er erinnere sich noch dunkel an seine ersten Unterrichtsstunden an der Europäischen Betriebswirtschafts-Akademie (eba), wie die Munich Business School damals noch hieß, er habe sogar einen alten Kalendereintrag vom April 1991 wiedergefunden, erzählte MBS-Professor Dr. Wolfgang Zirus, aber was er sich schon immer gefragt hätte, sei, ob das damalige Gefühl der Improvisation auch bei den Studierenden angekommen sei? Markus Barnikel, MBS-Alumnus des ersten Abschlussjahrgangs 1995, gab zu: „Über Phasen hat es sich schon wie in einem Experiment angefühlt. Aber das war nicht weiter schlimm, da wir alle wussten – ganz gleich ob Studierende oder Dozierende -, dass alles zum ersten Mal stattfindet, und wir so entsprechend tolerant miteinander umgehen mussten.“

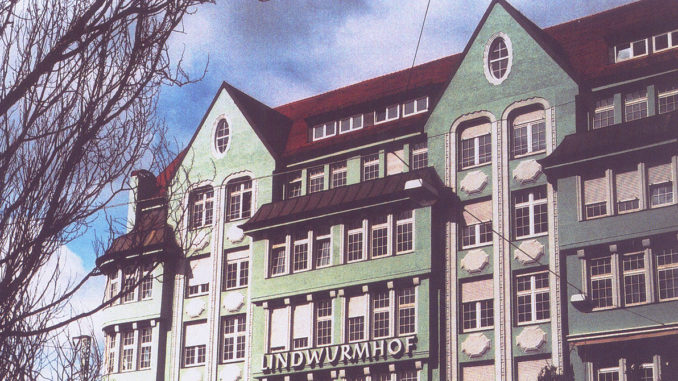

Wie alles begann: Die Europäische Betriebstwirtschafts-Akademie im Lindwurmhof

Die Europäische Betriebstwirtschafts-Akademie, 1991 im Verbund der European Business Schools International (ebsi) gegründet, befand sich damals im fünften Stock des Lindwurmhofs in der Lindwurmstraße – zwischen der Kultdiskothek Substanz im Erdgeschoss und einer Tanzschule im sechsten Obergeschoss, die nicht selten für laute Trittgeräusche während der Vorlesungen sorgte. Die Dozierenden waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus der Erwachsenenbildung. Promoviert, geschweige denn eine Anerkennung als Professor*in hatte noch niemand, und auch der Verwaltungsapparat bestand nur aus einer Handvoll Personen. „Aus den Erzählungen der ersten Studierendengruppe weiß ich, dass der Fußboden im Gebäude am Anfang noch gar nicht fertiggestellt war“, erzählte Martin Meister, Leiter des MBS-Prüfungsamt und selbst Absolvent aus dem Jahr 1996, „in vielerlei Hinsicht sind wir aus dem zweiten Jahrgang also schon auf bereiteten Boden getreten.“ Und trotz dieser teils chaotischen Anfangsphase hätten sie die Vision einer Karriere in Europa und die zahlreichen Praxisprojekte immer wieder beflügelt, sind sich die beiden Alumni der ersten Stunden einig. „Klar, um die noch fehlende staatliche Anerkennung hat man sich schon ab und zu Gedanken gemacht, sie war immer wie eine Karotte, die scheinbar greifbar vor uns hing.“, erinnerte sich Markus Barnikel, aber dennoch habe er sich damals ganz bewusst für das vierjährige Diplomstudium entschieden. Das europäische Konzept eines Studiums in sieben Ländern, auf fünf Sprachen und mit einer starken praktischen Ausrichtung sei damals absolut visionär und genau das gewesen, wonach er als mehrsprachiger und international geprägter Abiturient, der seine Karriere schnell vorantreiben wollte, gesucht hätte. „Studienprogramme, die direkt auf den Arbeitsmarkt vorbereiteten, hatten damals ja schon fast etwas Diabolisches, da war die eba absolut ihrer Zeit voraus, aber es hat sich ausgezahlt: Auch wenn der Bekanntheitsgrad der Hochschule noch sehr gering war, waren wir beliebte Nachwuchskräfte bei den Unternehmen.“, fasste Markus Barnikel zusammen, der nach seinem Studium bei verschiedenen namhaften Start-ups arbeitete und 2015 die Digitalberatung Eisbach Partners gründete.

Bis zur angesprochenen staatlichen Akkreditierung sollte es tatsächlich noch einige Jahre dauern. Sie wurde zu Jean-Jacques Ferrands Hauptaufgabe und nach einigen Bemühungen und Streitigkeiten mit dem Kultusministerium – beispielsweise darüber, wie das Verhältnis zwischen rein praktisch und akademisch erfahrenen Dozierenden sein solle oder ob die Hochschulleitung tatsächlich nur aus einer Person bestehen dürfe – schließlich 1999 erteilt. Was ihn damals geritten hätte, das Amt des Direktors anzutreten und die Hochschule in München aufzubauen? „Ganz einfach, ich habe immer schon Strukturen aufgebaut und war immer mehr der Aufbauer als der Entwickler. Das, was Stefan Baldi jetzt erfolgreich als Dekan macht, könnte ich nicht.“, antwortete Jean-Jacques Ferrand, der sich als Überraschungsgast nach einer guten Stunde höchstpersönlich aus Paris zur Gesprächsrunde einwählte.

30 Jahre MBS – damals wie heute: Internationalität, ganzheitliche Lehre mit Praxisbezug und eine starke Community

Im Laufe des Abends wurde deutlich: Für vieles, wofür die Munich Business School heute noch steht – Internationalität, ein familiärer Campus mit einer starken Community, Praxisbezug oder ein ganzheitlicher Lehransatz – wurden bereits vor 30 Jahren die Grundsteine gelegt. So wurden beispielsweise die fest etablierten Kurse zu Wirtschafts- und Kulturgeschichte und Interkulturellem Management schon in den 90er-Jahren von Prof. Dr. Müllich unterrichtet und auch das heutige Weinpaket als Geschenk für Gastdozierende findet seinen Ursprung im französischen Familienweingut von Jean-Jacques Ferrand. „Ich erinnere mich noch gut, wie wir nach dem Unterricht an einem großen Tisch zu einem Glas Wein zusammenkamen, um uns auszutauschen und den Tag Revue passieren zu lassen. Das war wie eine Familie!“, entsann sich Prof. Dr. Gabriella Maráz, Dozentin an der eba/MBS seit 1994. Und auch wenn sich der familiäre Rahmen bei mittlerweile rund 650 Studierenden im Gegensatz zu anfänglich maximal 200 Studierenden sicher verschoben hat und man nicht mehr jede Familiengeschichte im Detail kennt, gehört die Munich Business School nach wie vor zu den kleinen Hochschulen, die nah an ihren Studierenden dran ist und übergreifende Aktivitäten mit der Studierenden-, Dozierenden, sowie Mitarbeitendenschaft pflegt. Auch in Sachen Internationalität hat sich einiges getan: Europa ist nur noch ein kleiner Fleck auf der Karte der Partnerhochschulen und neben Austauschstudierenden betreut die MBS mittlerweile internationale Studierende aus über 60 Ländern, die ihr Studium vollständig in Deutschland bestreiten. Die Grundidee eines interkulturellen Austausch im Bildungsbereich ist aber dieselbe geblieben, ebenso die hohe Employability, wie es mittlerweile neudeutsch heißt, mit der die MBS-Alumni durch ihre vielfältigen Praxiserfahrungen überzeugen können. „Als private Hochschule ist es auch in Zukunft weiterhin unser Ziel, immer einen Schritt voraus zu sein und sich mit kreativ-innovativen Ideen abseits des Mainstreams zu bewegen.“, resümierte Prof. Dr. Stefan Baldi, Dekan der Munich Business School, zum Abschluss der Auftaktveranstaltung 30 Jahre MBS: A Walk Down Memory Lane With Alumni and Professors.

In diesem Sinne: Auf die nächsten 30 Jahre MBS, die wir hoffentlich wieder in persona mit einem Glas Rotwein feiern können!

Sie wollen mehr über die Geschichte der Munich Business School und die weiteren Jubiläumsveranstaltungen im Laufe des Jahres erfahren? Dann schauen Sie gerne auf unserer Landingpage zum 30-jährigen Hochschuljubiläum vorbei!

Du interessierst dich für Wirtschaft und möchtest umfassendes Business Know-How erwerben?

Dann sind die internationalen BWL-Studiengänge an der Munich Business School (MBS) genau das Richtige für dich! An der MBS paukst du keine trockene Theorie aus alten Lehrbüchern, sondern lernst ergebnisorientiert und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Überzeuge dich selbst:

Bachelor International Business

Master International Business

Master International Business I Finance

Master Innovation and Entrepreneurship

Master International Marketing and Brand Management

Master Sports Business and Communication

MBA General Management

Doctor of Business Administration